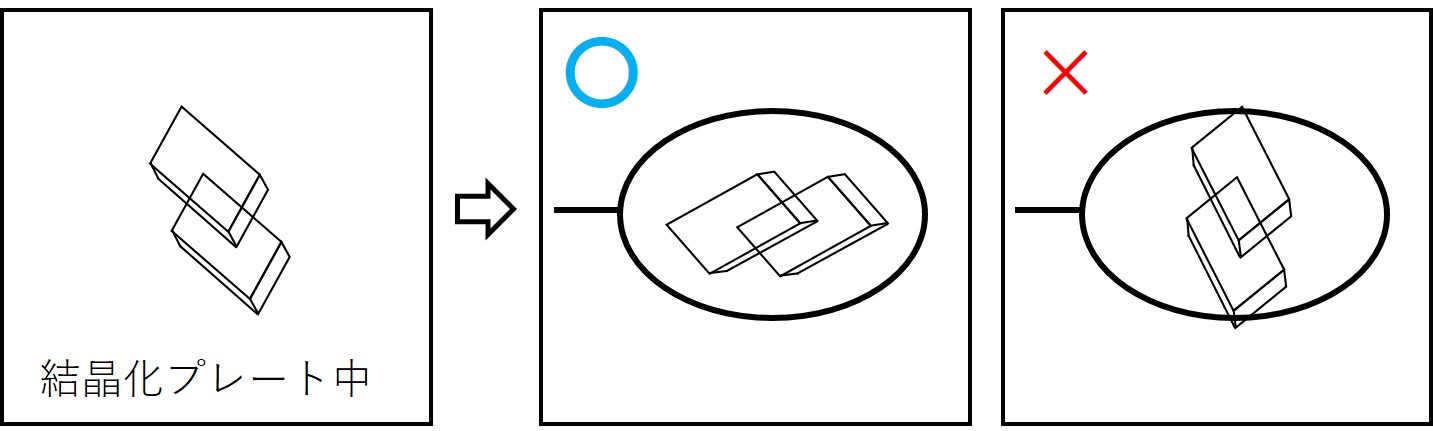

ひとつの単結晶を取り出してひとつのループにマウントすることが理想ですが、結晶が非常に細いなどひとつの結晶に分離することが困難な場合はmultiモード測定をお勧めしています。結晶の集合体をやや崩してからマウントすると結晶方位がランダムになり、よりmultiモード測定に適するかと思います。ただし結晶個数によっては十分なCompletenessが得られない場合もありますのでご注意ください。

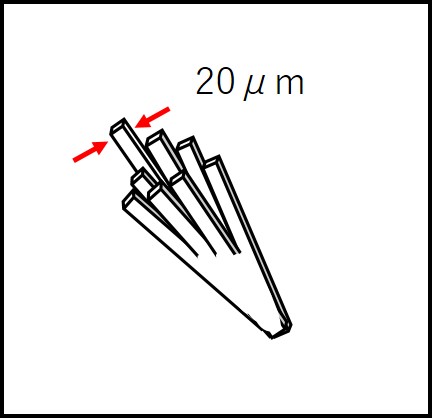

multiモード測定が適しているかと思われます。ひとつ上の項目もご参照ください。

また、multiモードの測定条件例についてはこちらの(19ページ上側)をご参照ください。

また、multiモードの測定条件例についてはこちらの(19ページ上側)をご参照ください。

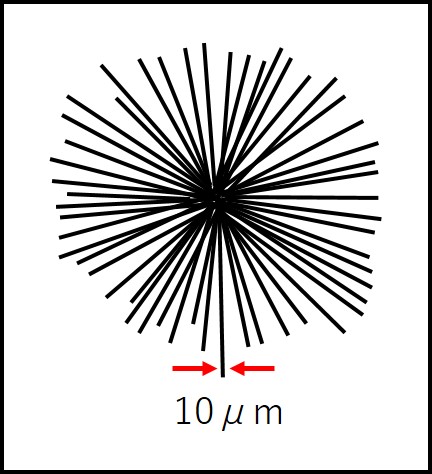

ビームサイズについては結晶の太さが非常に細いので、5x5をお勧めいたします。ただし、ビームサイズを小さくするとラスタースキャンの時間が長くなりますのでご注意ください。

こちら(10ページ)よりビームサイズごとの測定時間(実績値)をご確認いただけます。

結晶を凍結保存する際に、軽くくずして掬うこともmulti hitを低減する効果があります。

また、1結晶あたりのオシレーション範囲は10°分なので必ず複数個(のサンプルピン)をご準備されることをお勧めいたします。なお結晶の回折能に依存しますので、このように測定してもデータにならない場合もあります。

結晶数が合計で15個ですと空間群にもよりますが、multiモード測定の場合completeなデータを得ることは難しいかもしれません。選択肢としては結晶間マージを想定したhelicalモード測定の方が良いかと思われます。マージ対象となるサンプルピンのSample_Nameは同じにしてください。

上端からおよそ1/3と下端から1/3までは単結晶として扱える可能性がありますので、この写真で90°面内回転した方向でループに拾えば(単結晶の部分がラスタースキャンの時の左か右端に来るような位置になるように)ぶった切り処理で部分的にでもデータになるかと思います。

その場合、利用できない部位があるため後から棄却することを考慮して、total osc.を720°など大きめに設定されることをお勧めいたします。また、複数の板状結晶の面は平行に乗っているように見えるため、結晶方位を広くカバーするためにもにのでmultiモードよりもhelicalモードの方が良いかと思われます。

その場合、利用できない部位があるため後から棄却することを考慮して、total osc.を720°など大きめに設定されることをお勧めいたします。また、複数の板状結晶の面は平行に乗っているように見えるため、結晶方位を広くカバーするためにもにのでmultiモードよりもhelicalモードの方が良いかと思われます。

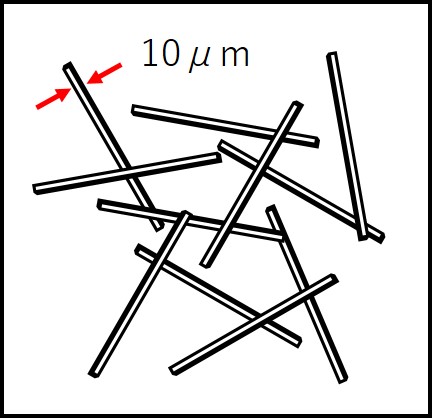

結晶の分離が困難であれば、multiモードでの測定が良いかと思われます。

測定条件としては、ビームサイズは10x10で、No. of crystalを100~200をお勧めします。クラスターの重なり方がひどい場合にはビームサイズをより小さくすることも検討が必要になります。

測定条件としては、ビームサイズは10x10で、No. of crystalを100~200をお勧めします。クラスターの重なり方がひどい場合にはビームサイズをより小さくすることも検討が必要になります。

1本の結晶として掬うことができれば、helicalモードが良いと思われますが、結晶が崩れるなどで困難な場合はまとめて掬って、multiモードもしくは、mixedモードでの測定も効果的と思われます。 mixedモードをご希望される場合は、一度スタッフにご連絡ください。

mixedモードをご希望される場合は、一度スタッフにご連絡ください。